Le cancer du nasopharynx, également appelé rhinopharynx ou cavum, se soigne généralement bien. Il fait partie des cancers des voies aérodigestives supérieures de bon pronostic. Quels sont ses facteurs de risque ? Quels traitements peuvent être proposés, avec quels effets secondaires possibles ? Le point avec le Pr Christian Debry, chef du service ORL aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

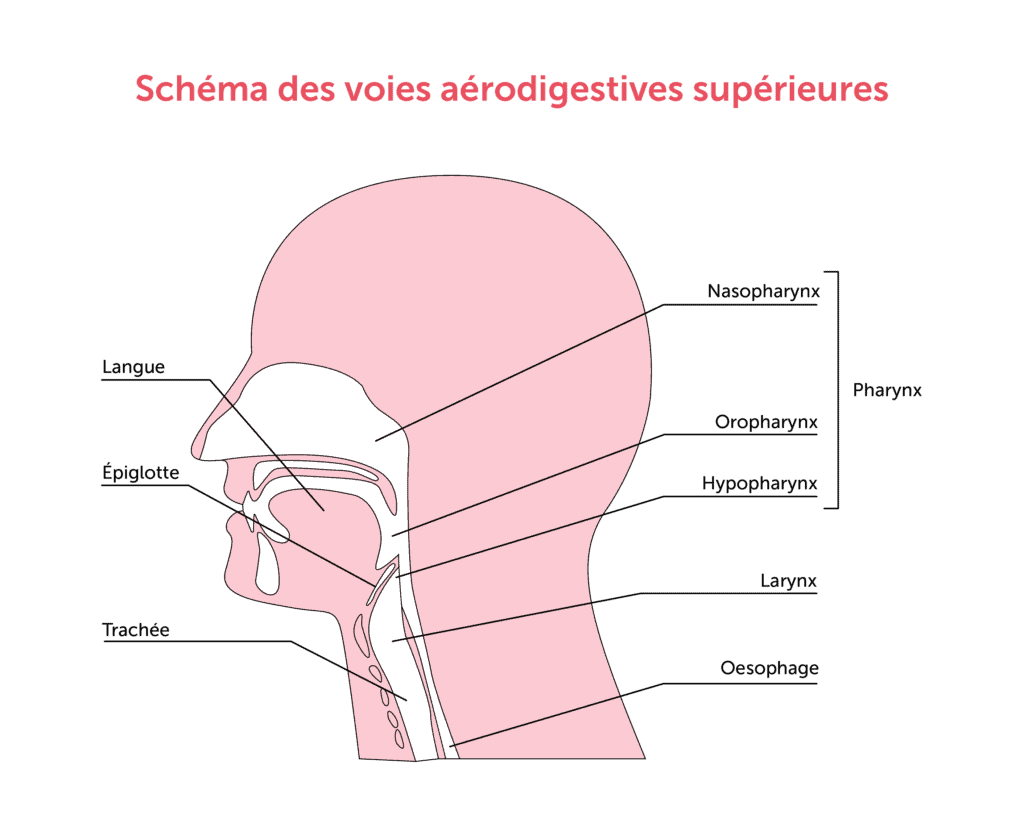

Où se situe le nasopharynx ?

Il constitue la partie haute du pharynx, conduit qui appartient à la fois aux appareils digestif et respiratoire, s’ouvre en haut vers le nez et la bouche et en bas vers le larynx et l’œsophage. L’appellation nasopharynx, rhinopharynx ou cavum, correspond à la cavité aérienne derrière les fosses nasales et le voile du palais.

Des tumeurs malignes peuvent se développer à partir des cellules de revêtement du nasopharynx, dites « épithéliales ». Les cancers susceptibles d’affecter cette région anatomique sont classés en trois catégories :

- Type I : carcinome épidermoïde différencié kératinisant ;

- Type II : carcinome épidermoïde différencié non kératinisant ;

- Type III : carcinome indifférencié de type nasopharyngé (ou UCNT pour Undifferenciated Carcinoma of Nasopharyngeal Type).

Un « carcinome » désigne un cancer qui touche des tissus de surface. « Epidermoïde différencié » signifie que les cellules restent assez proches des cellules d’un épiderme normal. La différence entre « kératinisant » et « non kératinisant » s’observe au niveau de la présence ou non de kératine dans les cellules formant la tumeur. Le type III est dit « indifférencié » car les cellules tumorales perdent rapidement les caractéristiques des cellules normalement présentes dans cette zone. Pour schématiser, cette catégorisation se base sur le niveau de différenciation des cellules tumorales, qui sont de plus en plus distinctes des cellules normales selon le type I, II ou III.

« Le type de tumeurs va dépendre de là où elles vont prendre naissance exactement dans le rhinopharynx et de leur cause », complète le Pr Christian Debry. « Les UCNT sont très particuliers car ils peuvent être d’origine virale et se développent davantage dans la partie profonde du nasopharynx. Le fait que ces carcinomes soient particulièrement indifférenciés en raison d’une multiplication très rapide des cellules peut paraître inquiétant, mais ce turn-over fait aussi que les tumeurs répondent bien aux traitements. »

D’autres cancers plus rares peuvent se développer dans cette région anatomique : des lymphomes (à partir de structures lymphoïdes jouant un rôle immunitaire) ou des sarcomes (à partir de tissus osseux ou cartilagineux).

« Les UCNT sont très particuliers car ils sont souvent d’origine virale et se développent davantage dans la partie profonde du nasopharynx »

Quels sont les facteurs de risque du cancer du cavum ?

Plusieurs facteurs présentent un risque cancérigène avéré, reconnu par le Centre International de Recherche sur le Cancer ou CIRC.

Le virus d’Epstein-Barr (EBV)

Très fréquent — près de 90 % des personnes sont un jour infectées par ce virus — il se transmet par les baisers et les sécrétions orales, infecte certaines cellules du système immunitaire (globules blancs appelés lymphocytes) et des muqueuses de la bouche et du pharynx. Dans la majorité des cas, le virus reste asymptomatique. Il peut également engendrer des maladies virales comme la mononucléose infectieuse. L’EBV est un virus de la famille de l’herpès. Une fois contracté, il persiste toute la vie dans l’organisme, principalement dans les globules blancs. « Le simple fait d’être porteur d’un EBV ne signifie pas que l’on va systématiquement développer un cancer, loin de là car sa causalité n’est pas encore clairement établie », rassure le Pr Christian Debry. « D’autres problèmes sous-jacents, que nous ne savons pas vraiment identifier, ou la présence d’autres facteurs cancérigènes vont faire qu’on peut déclencher un cancer du nasopharynx. »

Le poisson salé de type chinois

Des études ont démontré qu’une consommation importante de poisson salé (ou saumuré) augmente le risque de développer un cancer du nasopharynx. « Très probablement en raison de la présence de nitrosamines », explique le spécialiste ORL. Ces conservateurs sont reconnus comme pouvant être des co-cancérigènes. Un autre hypothèse est aussi avancée : leur rôle dans la réactivation du virus d’Epstein-Barr.

Le tabac

Le lien avec le tabagisme est bien moins fort que pour d’autres cancers des voies aérodigestives supérieures, comme celui de l’oropharynx par exemple. Le fait de fumer entre tout de même dans les facteurs de risque, principalement pour les cancers nasopharyngés de type I et II (soit les formes différenciées).

Expositions professionnelles au formaldhéyde et à la poussière de bois

Selon la définition de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : « Le formaldéhyde est une substance chimique qui se présente à température ambiante sous forme de gaz incolore et inflammable. » Il est principalement commercialisé sous forme liquide, communément appelée « formol ». De très nombreuses professions y sont exposées, dans le secteur médical, vétérinaire, agricole, cosmétique, industriel…

Les poussières de bois, quant à elles, sont également un facteur de risque avéré des cancers du nasopharynx, via les inhalations lors de travaux de transformation (type sciage, broyage, etc.).

Les autres facteurs suspectés

D’autres facteurs sont, quant à eux, suspectés de favoriser les cancers de rhinopharynx, le niveau de preuves n’étant pas suffisant pour affirmer un lien. Il s’agit par exemple du tabagisme passif, la consommation d’alcool et de facteurs nutritionnels (viande transformée par exemple) ou génétiques.

« Le simple fait d’être porteur d’un virus d’Epstein-Barr ne signifie pas que l’on va systématiquement développer un cancer »

Fréquence et pronostic du cancer du rhinopharynx

Il fait partie des cancers rares, avec une prévalence assez stable (ni en augmentation, ni en baisse). Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France : « En France, pour l’année 2018 : le nombre estimé de nouveaux cas de cancer du nasopharynx était de 241 chez les hommes et de 85 chez les femmes. » Environ 50 % des cancers nasopharyngés diagnostiqués sont des UCNT.

Santé Publique France note également une « survie nette standardisée à 5 ans de 66 % pour les personnes diagnostiquées entre 2010 et 2015 ». Le pronostic dépend de nombreux facteurs tels que le stade de la maladie au moment du diagnostic, l’âge, les autres facteurs de co-morbidité associés…

Quels sont les symptômes d’un cancer du rhinopharynx ?

Une tumeur nasopharyngée peut se manifester par quatre signes principaux :

- une obstruction nasale ;

- des saignements ;

- une augmentation du volume des ganglions au niveau du cou, ou adénopathie cervicale. « Ce cancer dissémine très rapidement dans les ganglions, on dit qu’il est très lymphophile », développe le Pr Debry.

- une paralysie partielle ou totale d’un nerf crânien. Le médecin ORL précise : « Plusieurs paires de nerfs crâniens passent dans cette zone. En fonction de l’étendue de la tumeur et de son infiltration, des symptômes neurologiques peuvent donc apparaître, selon les nerfs atteints. » Quelques exemples : certaines atteintes neurologiques vont se manifester par des troubles de mobilité d’un œil, une paralysie d’une partie des muscles du visage, des difficultés à déglutir…

Deux critères importants sont à prendre en compte : la persistance et l’unilatéralité des symptômes. « Par exemple un nez bouché, des écoulements sanguinolents ou une paralysie d’un seul côté, pendant plusieurs semaines, sont des signes qui doivent amener à consulter », insiste le Pr Christian Debry.

Il peut arriver que l’obstruction nasale engendre également une obstruction au niveau de la trompe d’Eustache, avec une sensation d’oreille bouchée voire des douleurs ou des écoulements. D’autres perturbations sont parfois signalées, de type bourdonnements ou pertes d’audition. Là encore des signes unilatéraux et qui subsistent plusieurs semaines doivent être évalués par des professionnels de santé.

Comment est posé le diagnostic ?

« C’est souvent le médecin généraliste qui diagnostique en premier un ganglion qui ne part pas, une obstruction qui dure, un saignement unilatéral », relève le spécialiste Christian Debry. « Le patient est alors adressé à un médecin ORL, qui va dans un premier temps réaliser une nasofibroscopie (examen qui consiste à insérer une petite caméra par voie nasale, NDLR) pour observer la lésion. » Le diagnostic est toujours confirmé par une biopsie, afin d’observer les cellules au microscope et d’en déterminer le caractère cancéreux.

Un bilan d’extension est aussi systématiquement prescrit, à l’aide d’examens d’imagerie comme le TEP scanner. Il permet de visualiser précisément l’infiltration de la tumeur dans les tissus et de déceler d’éventuelles métastases à distance.

Quels traitements face à un cancer du cavum ?

Le protocole de soin proposé à chaque patient est personnalisé et décidé par une équipe de professionnels spécialisés dans la prise en charge des cancers, au cours d’une réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour proposer le traitement le plus adapté, de très nombreux critères entrent en compte, comme la localisation et l’extension de la tumeur, l’état de santé générale, d’autres problèmes de santé éventuels…

La radiothérapie externe (RTE) est la plupart du temps le traitement de référence face à ce type de cancer. Elle peut être associée à une chimiothérapie , très utilisée pour les UCNT qui sont des tumeurs très chimio-sensibles. Un point très rassurant pour les patients souffrant de ce type histologique : « Ce sont des tumeurs qui fondent très bien, avec des réponses plutôt spectaculaires à la radio-chimiothérapie. »

Contrairement aux autres cancers des voies aéro-digestives supérieures, la chirurgie n’est quasiment jamais pratiquée en raison de la difficulté d’accès au site tumoral. « Il peut être nécessaire d’avoir recours à une intervention chirurgicale, assez rarement, pour retirer des ganglions cervicaux », clarifie le chirurgien ORL. « Cette intervention est alors réalisée par cervicotomie (avec une voie d’accès sur la face antérieure du cou, NDLR). Dans la grande majorité des cas, une radio-chimiothérapie est réalisée en premier, afin de faire fondre les ganglions touchés. Si un reliquat persiste après la fin du traitement, nous pouvons envisager de retirer ce ganglion chirurgicalement. »

« Ce sont des tumeurs qui fondent très bien, avec des réponses plutôt spectaculaires à la radio-chimiothérapie »

Effets secondaires et qualité de vie

« Du fait des évolutions majeures des techniques de radiothérapie depuis quelques années, les effets secondaires sont de moins en moins marqués. On note surtout des effets cutanés, comme des dermatites (inflammations de la peau se manifestant par des rougeurs, sécheresses, démangeaisons… NDLR) qui peuvent persister plusieurs mois après la fin des rayons, ou des érythèmes douloureux, qui vont s’estomper progressivement », développe l’ORL Christian Debry. Faire appel à des soins de support peut s’avérer nécessaire pour atténuer et soulager ces problèmes de peau, comme la photobiomodulation.

Les séquelles au long terme des traitements par radiothérapie dépendent en grande partie de l’extension de la tumeur et de son infiltration dans les tissus environnants. Des atteintes neurologiques peuvent persister, si des nerfs crâniens ont été lésés par la tumeur initiale ou par les rayons.

La radiothérapie modifie également la muqueuse du nasopharynx. « Il peut exister des problèmes de déglutition, une sécheresse récurrente voire des croûtes, qui vont finir par partir. Ces effets secondaires se soignent au moyen de traitements locaux et ont tendance à s’atténuer avec le temps. »

L’absence de chirurgie invasive revêt une importance majeure : la qualité de vie des patients soignés pour un cancer du rhinopharynx est la plupart du temps très acceptable après traitements.

Et après, quelle surveillance ?

Une fois que la disparition totale de la tumeur cancéreuse et des éventuelles métastases a été confirmée, un suivi rapproché sera recommandé. « Des bilans loco-régionaux sont effectués environ trois fois par an les trois premières années — intervalle où les rechutes sont les plus fréquentes -, puis tous les six mois jusqu’à cinq ans, avec une IRM complétée par un examen clinique par nasofibroscopie pour vérifier l’état des muqueuses et un bilan biologique standard », termine le Pr Debry. Des examens d’imagerie sont aussi réalisés de manière plus large, « environ tous les 12 à 18 mois, avec un TEP scanner pour surveiller les éventuelles métastases à distance », pendant les cinq premières années. Puis une simple surveillance annuelle est recommandée, à vie.

Propos recueillis par Violaine Badie

—–

Podcast Cou de Tête : Écoutez l’histoire de Mathieu, touché par un cancer du cavum