Organes particulièrement fragiles, les yeux peuvent souffrir de différents effets secondaires dus aux traitements pour soigner un cancer ORL Tête et cou. Lesquels ? Quels sont les moyens de prévention et les traitements possibles ? Les réponses des Drs Isabelle Henry d’Abbadie, ophtalmologiste attachée à l’Institut Gustave Roussy, et Mhamed Loukil, ophtalmologiste à l’hôpital Bicêtre.

Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie… Les effets secondaires au niveau oculaire sont fréquents. La plupart restent bénins et transitoires, mais certains peuvent évoluer en complications plus graves mettant en jeu le pronostic visuel. Un suivi ophtalmologique permet de prévenir et de prendre en charge ses séquelles éventuelles.

Comment les traitements anti-cancer affectent-ils les yeux ?

Dans le cas d’un cancer ORL Tête et cou, la tumeur en elle-même constitue parfois un danger pour la santé des yeux : « La taille de la tumeur, l’inflammation et l’œdème associés sont susceptibles de comprimer les organes de voisinage comme les tissus du globe oculaire », explique Dr Isabelle Henry d’Abbadie, ophtalmologiste et consultante à l’institut Gustave Roussy. Les méthodes thérapeutiques choisies pour soigner le cancer peuvent aussi affecter les yeux — soit directement les tissus de l’œil, soit les nerfs alentours -.

Parmi les nerfs concernés, Dr Henry‑d’Abbadie liste :

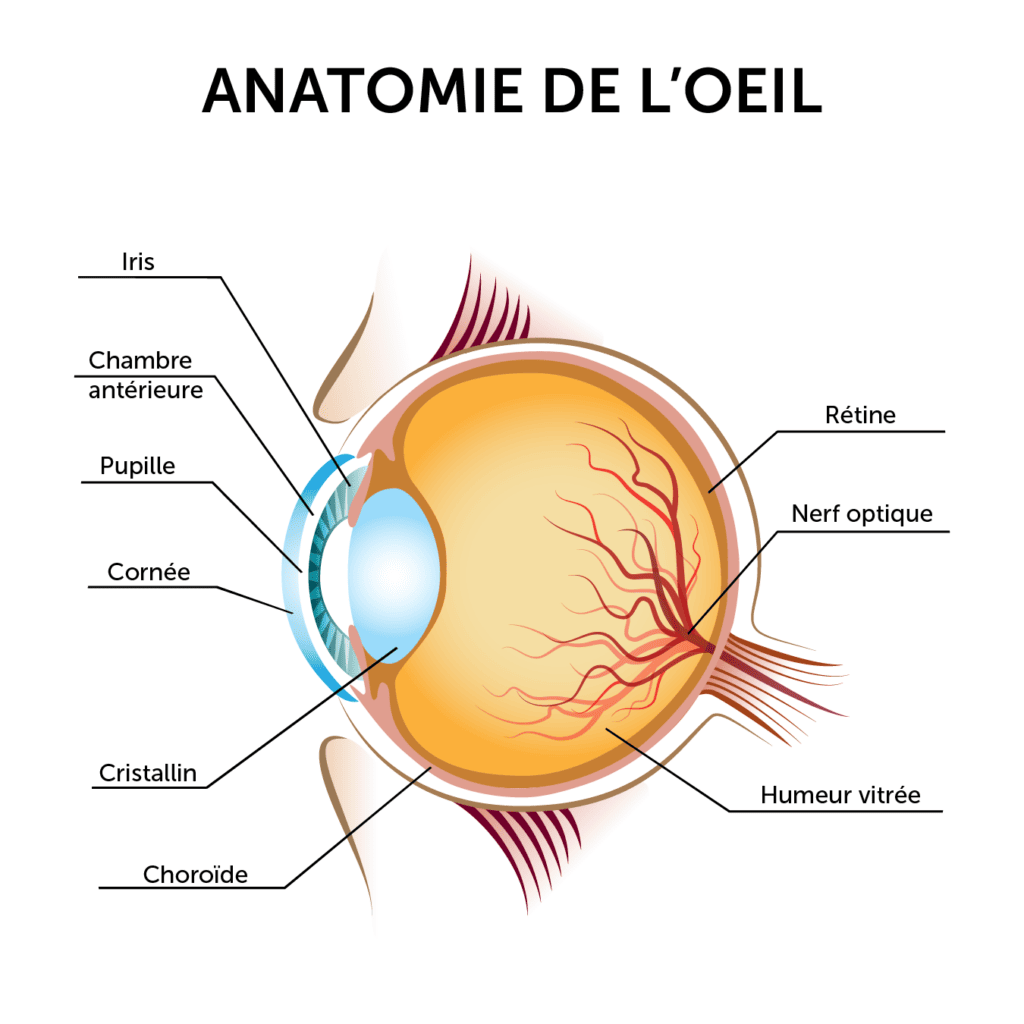

- le nerf optique (nerf crânien n°II) , dont l’atteinte se manifeste par une baisse de l’acuité visuelle ;

- les nerfs oculomoteurs III, IV et V, contrôlant les muscles responsables de la mobilité de l’œil : en cas d’atteinte, l’œil peut avoir un aspect « tombant », la vision peut se dédoubler ;

- le nerf V, lié à la sensibilité oculaire : s’il est lésé, le patient peut ressentir des douleurs ou au contraire perdre la sensibilité ;

- le nerf VII : son atteinte se traduit notamment par une paralysie faciale et des difficultés, voire une impossibilité, à fermer l’œil.

La résection de la tumeur, selon sa localisation, sa taille et l’ampleur de la chirurgie, peut toucher ces différents nerfs. C’est aussi le cas de la radiothérapie et la chimiothérapie, parfois neurotoxiques. Rayons et médicaments peuvent présenter un risque de toxicité directement pour le globe oculaire, en particulier pour la cornée, le cristallin et plus rarement pour la rétine.

Quels sont les troubles oculaires possibles ?

Les effets secondaires cornéens

Ils sont assez fréquents et leur degré de gravité dépend grandement de la rapidité de leur prise en charge :

- la sécheresse oculaire, par atteinte des glandes lacrymales, associée à la perte des cils et sourcils protecteurs suite à une chimiothérapie ou à une irradiation, ou secondaire à une chirurgie. Cet effet indésirable, quasi-systématique, se manifeste par une sensation de brûlure ou de corps étranger (type sable dans les yeux), une rougeur. Bien que souvent bénigne, la sécheresse oculaire est contraignante et mérite amplement de s’y arrêter pour rechercher des solutions adaptées.

- la kératite ou atteinte du tissu de revêtement (épithélium) de la cornée. Elle est soit la conséquence d’une sécheresse oculaire (avec les causes possibles listées ci-dessus), soit une affection propre liée à la toxicité des traitements. Les signes à connaître : une baisse de l’acuité visuelle, des douleurs, un œil rouge, une sensibilité accrue à la lumière (photosensibilité).

- la kératopathie neurotrophique est une forme spécifique de kératite engendrée par une perte de la sensibilité cornéenne. « Suite à une lésion des nerfs sensitifs, le patient perd la sensibilité au niveau de son œil, ne ressent plus les gênes éventuelles engendrées par la sécheresse, ne cligne pas assez des paupières… » décrit le Dr Mhamed Loukil, chef de clinique assistant au service d’ophtalmologie de l’hôpital Kremlin-Bicêtre. On observe au stade précoce une simple rougeur. En raison de l’absence de douleur, la kératopathie neurotrophique amène rarement les patients à consulter d’eux-mêmes. Son diagnostic est souvent fortuit, lors d’un examen de contrôle. Si la kératite n’est pas soignée, elle peut mener à une ulcération cornéenne, fort heureusement très rare. Elle peut aller jusqu’à une infection, une perforation ou une nécrose de la cornée.

Les effets secondaires rétiniens

Certains de ces effets secondaires sont concomitants aux traitements, alors que d’autres se déclarent tardivement.

- le décollement séreux rétinien est une conséquence possible de l’immunothérapie. « Du liquide s’accumule entre les différentes couches de la rétine. Ce décollement est réversible, soit spontanément, soit en arrêtant momentanément le traitement ou en modifiant les doses », complète le Dr d’Abbadie.

- la rétinopathie radique : comme son nom l’indique, elle est provoquée par les rayons ionisants. Le Dr Mhamed Loukil développe : « Il s’agit d’un effet secondaire tardif, qui peut se développer quelques mois à quelques années après la fin de la radiothérapie. On observe une ischémie, un manque de vascularisation au niveau de la rétine, qui ne donne pas vraiment de symptômes à un stade précoce. Non soignée, cette rétinopathie peut provoquer des hémorragies ou un décollement de rétine. » Fort heureusement, cette forme de rétinopathie est devenue très rare de par les avancées technologiques de l’irradiation visant à protéger les tissus sains au voisinage de la tumeur.

Les autres effets secondaires

Une baisse de l’acuité visuelle est parfois notée suite à des traitements destinés à soigner un cancer tête et cou, par exemple lors d’une atteinte du nerf optique par toxicité de certaines chimiothérapies. Cet effet secondaire reste très rare.

L’apparition d’une cataracte, plusieurs années après la fin des traitements, est également un effet secondaire très fréquent. L’opacification du cristallin (lentille transparente dans laquelle convergent les rayons lumineux qui entrent dans l’œil) engendre une baisse progressive de la vision. Le traitement est le même que pour les autres causes de cataracte : une intervention chirurgicale pour retirer le cristallin et poser un implant de remplacement.

L’immunité réduite par les traitements par chimiothérapie génère un risque plus élevé de développer des infections de l’œil (type conjonctivite). L’hygiène, en particulier des mains, joue un rôle primordial pour éviter ces conséquences.

« Si un traitement n’a pas fonctionné, il ne faut pas se décourager car nous en avons toujours d’autres à proposer. »

Dr Mhamed Loukil

Quels sont les traitements ?

Les spécialistes des soins ophtalmologiques disposent d’un panel très large d’options thérapeutiques pour faire face aux effets secondaires de traitements anti-cancéreux et pour éviter leurs complications.

Pour les atteintes de la cornée type sécheresse ou kératite, les soins vont de simples larmes artificielles à des pommades ou collyres à base de vitamine A (anti-sécheresse sévère et cicatrisant), des épaississeurs de larmes, des lentilles sclérales thérapeutiques qui retiennent l’hydratation et lubrifient la surface de l’œil, de la cortisone, de la cyclosporine… « Dans le cas d’atteintes plus sévères, avec une ulcération, l’œil peut être protégé transitoirement en cousant la paupière, c’est ce que l’on appelle une tarsorraphie. Il est aussi possible de procéder à la pose de bouchons lacrymaux, à des greffes de cornée, des greffes de membrane amniotique… », détaille Dr Isabelle Henry d’Abbadie. Une rétinopathie se soigne aussi, par exemple par laser ou injection d’inhibiteurs de l’angiogénèse.

« Il est essentiel de dire aux patients qu’il existe de très nombreuses solutions. Que si un traitement n’a pas fonctionné pour eux, il ne faut pas se décourager car nous en avons toujours d’autres à leur proposer », conseille le Dr Mhamed Loukil.

Comme pour tout traitement, seul un professionnel de santé connaissant parfaitement votre situation et vos antécédents médicaux est en mesure de vous conseiller sur les meilleurs traitements, adaptés à votre cas particulier.

Prévention et suivi, les meilleures armes pour protéger vos yeux

« Depuis plusieurs années, les traitements contre les cancers tête et cou ont bénéficié de progrès considérables, avec pour conséquence des effets secondaires de mieux en mieux maîtrisés. Par exemple, la chirurgie devient beaucoup moins mutilante, la radiothérapie est beaucoup plus ciblée et préserve mieux les tissus sains », expose l’experte Dr Henry d’Abbadie.

La consultante au centre anti-cancer Gustave Roussy de Villejuif insiste également sur l’importance d’un suivi ophtalmologique dès le début des traitements : « Un examen de départ, avant même de commencer les différentes thérapies, nous donne des références sur lesquelles nous appuyer pour surveiller le moindre changement et réagir rapidement. » Ensuite, un suivi ophtalmologique s’impose tout au long des protocoles thérapeutiques. Mais pas seulement !

Même des années après, il est recommandé de continuer à se faire suivre par un ophtalmologiste. Dr Mhamed Loukil insiste : « Pour toutes ces séquelles oculaires, un dépistage précoce aide à la fois à soigner rapidement et à éviter les complications. De plus, seul un examen de contrôle permet de dépister des affections ne présentant pas de symptômes, comme la rétinopathie radique ou la kératopathie neurotrophique, et donc d’en prévenir les évolutions graves. »

« Depuis plusieurs années, les traitements contre les cancers ORL ont bénéficié de progrès considérables, avec pour conséquence des effets secondaires de mieux en mieux maîtrisés. »

Dr Isabelle Henry d’Abbadie

Quelle fréquence pour ce suivi ? Très rapprochée au début, environ tous les deux mois pendant les deux premières années, puis tous les six mois environ pendant les trois années suivantes, puis annuellement. Cette fréquence, mentionnée à titre indicatif, est bien évidemment affinée au cas par cas. Le médecin en charge de votre dossier est le plus à même d’établir votre calendrier de rendez-vous.

En l’absence de séquelle particulière, le suivi annuel peut tout à fait être réalisé par un ophtalmologiste en cabinet libéral. Une coordination reste possible avec le service hospitalier qui vous a suivi pendant vos traitements.

J’ai un problème à l’œil, que faire ?

Dès l’apparition d’un nouveau symptôme ou en cas d’aggravation d’un symptôme existant les experts recommandent de se rapprocher de l’ophtalmologiste en charge de votre suivi.

Une douleur, une rougeur, une baisse de la vision, une gêne à la lumière, une sensation de brûlure ou d’objet étranger dans l’œil… sont autant de signes qui doivent amener à consulter rapidement. Ne touchez pas votre œil et veillez à le protéger au mieux (lunettes de soleil, hygiène des mains, etc.).

Une baisse très brutale de l’acuité visuelle ou des douleurs très importantes sont toutefois des motifs de consultation en urgence. « Chaque région propose un service d’urgences ophtalmologiques. Pour savoir où il se trouve, demandez-le au médecin que vous consultez habituellement quand vous le verrez », suggère le Dr Loukil. Mieux vaut avoir l’information notée dans un coin pour savoir comment réagir au plus vite si la situation se présente.

Une patiente témoigne :

« En quelques jours, mon œil et ma paupière sont devenus de plus en plus rouges, avec des sécrétions blanchâtres et épaisses de plus en plus abondantes. Je n’ai pas voulu déranger alors j’ai utilisé un collyre que j’avais sous la main. Quelques jours plus tard, j’ai découvert un petit “trou” sur mon œil… une ulcération de la cornée ! Urgences, bloc opératoire, collyres renforcés toutes les heures jours et nuits. Le trou était tout petit mais la situation était déjà critique. Après les chirurgies et la radiothérapie pour soigner mon cancer, mon œil a perdu petit à petit sa sensibilité et sa capacité à se régénérer jusqu’à une grave infection. Je ne ressentais pas de douleur mais j’aurais dû être plus vigilante et consulter plus vite. J’avais vu mon ophtalmo quelques semaines avant alors je ne voulais pas “déranger”… J’aurais dû consulter plus tôt, cela aurait peut être éviter un dispositif contraignant, un protocole à vie pour protéger mon œil désormais extrêmement fragile.»

Propos recueillis par Violaine Badie